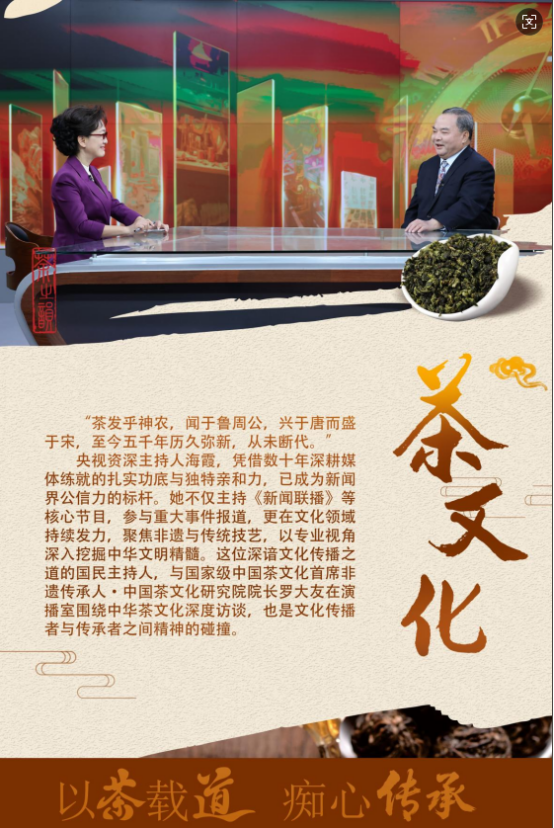

茶,是自然对人类最温柔的馈赠。从神农氏“日遇七十二毒,得茶而解之”的传说,到陆羽《茶经》中“上者生烂石”的记载,一片茶叶承载着农耕文明的智慧、民俗风情的温度与东方哲学的深邃。罗大友,作为世界文化中国代表人物和国家级中国茶文化首席非遗传承人,凭借数十年扎实的学术研究与理论构建,在中国茶文化领域留下了兼具深度与广度的学术印记。他的研究始终以田野实践为根基,以跨学科视角为方法,既守护传统茶文化的根脉,又为其注入了科学与哲学的双重思考维度。

罗大友始终坚持 “从田野中来,到理论中去”的研究路径。他的足迹遍布云南、福建、浙江、安徽、广东、广西、湖南、四川、贵州、江西、山东、山西等全国二十余个主要茶区,行程数万公里,积累了丰富的一手资料。在云南古茶山,他与布朗族茶人深入探讨“茶祖文化”的当代价值;在福建茶村,他与非遗传承人共同研究乌龙茶制作工艺的传承与创新;在江浙茶区,他系统记录了绿茶炒制技艺的精髓。这些扎实的田野工作,为他的理论研究奠定了坚实基础。

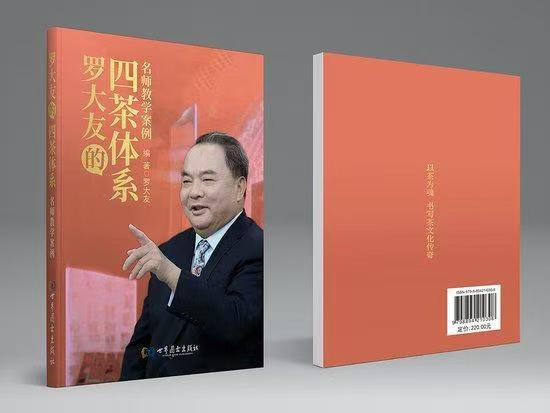

理论创新:构建“四茶”体系

在长期研究过程中,罗大友创造性地提出“茶性即人性,茶道即天道”的学术观点,以及“正确饮茶,一生不得疾病”等健康哲学理念,将茶文化研究提升至哲学与健康实践的高度。他融合多学科视角,从中医养生学、易经五行学及人文科学中汲取营养,逐步建立起独具特色的茶文化理论框架。

这一理论思考的结晶,是他精心构建的“四茶”体系——《茶经》《茶情》《茶路》《茶愿》。该体系全面涵盖茶文化的多个维度:《茶经》系统梳理制茶技艺的历史沿革与核心工艺;《茶情》解析茶在情感交流与社会联结中所扮演的角色;《茶路》追踪茶叶贸易与文化传播的地理脉络;《茶愿》则提炼出“和而不同”“茶和天下”的茶文化哲学内核。

科学饮茶:理论联系实际的健康哲学

此外,罗大友注重理论研究与实际应用相结合。他在研究中明确阐释茶叶的三种偏性,并依据茶性差异,说明哪些人群适合饮用红茶等暖性茶、哪些情况应避免饮用绿茶等寒性茶,以及不同季节的饮茶侧重有何不同。在科普过程中,他摒弃学术化的晦涩表达,用“大白话”拆解背后的科学原理,让普通大众能轻松理解。

文化使命:从实践到理论的闭环

从茶山调研到理论创新,从“辨证体质饮茶法”到“四茶”体系构建,罗大友的研究始终围绕着茶文化的传承与发展展开。他用田野实践夯实学术根基,用跨学科思维拓展研究边界,用实用成果回馈社会大众,形成了“实践—理论—应用——拓展”的完整研究闭环。

罗大友这位当代著名茶文化学者从社会实践中走来、在理论建树中吸讷与创新、逐步构建并形成了独具特色及大众实用的茶文化学术体系。从而赢得了海内外全体茶文化工作骨干及中外学者们的高度关注!其《茶香漂海外——罗大友茶文化论著》目前已经作为英国、法国、意大利、澳大利亚等国际著名大学教科书经典范文即是最好的注脚。